TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

Down in Mexico…

Essi vivono!

Nell’attesa di tornare al nostro appuntamento settimanale a Seriate abbiamo pensato di farvi compagnia con alcune proposte di visione.

Si tratta di rassegne già organizzate che non abbiamo potuto proporvi, film per i quali avevamo scritto qualche pensiero che desideriamo condividere almeno in forma virtuale, e film che probabilmente non proietteremo mai, ma che potreste considerare dei consigli di visione. Questa settimana vi proponiamo la rassegna:

Tutti insieme appassionatamente

Tutti insieme appassionatamente…ma la rassegna potrebbe anche intitolarsi Il mucchio selvaggio. Una moltitudine di voci, appassionatamente selvagge.

Quattro film che mettono in scena una pluralità di voci, di sguardi, gesti che si alternano, si sovrappongono, rimbalzano uno sull’altro, si rispecchiano, si respingono. Stanno insieme in un legame indissolubile, un legame già da sempre istituito tra l’io e il tu, tra un personaggio e l’altro: “io è un altro”, perché l’io si dà a partire dai gesti dell’altro, dalle sue risposte, in un dialogo incessante e costitutivo, incessante proprio perché costitutivo dell’identità di ciascuno.

Tutti insieme appassionatamente, senza una prospettiva centrale che funga da punto focale ordinando e orientando l’azione dei personaggi e l’attenzione dello spettatore, ma una coesistenza di prospettive molteplici, un’orchestrazione polifonica in cui nessuna voce spicca in maniera significativa sulle altre. E allora forse non ha più senso parlare di protagonisti, se non destrutturandone la centralità.

E così la trama del reale si manifesta nella sua ambiguità multiforme, variopinta, selvaggia. La realtà accade nella differenza delle traiettorie esistenziali che la innervano e l’attraversano; la narrazione filmica diviene e si articola nella relazione differenziale tra le parti, ovvero i singoli personaggi, senza che tra di loro vi sia un significativo ordine gerarchico.

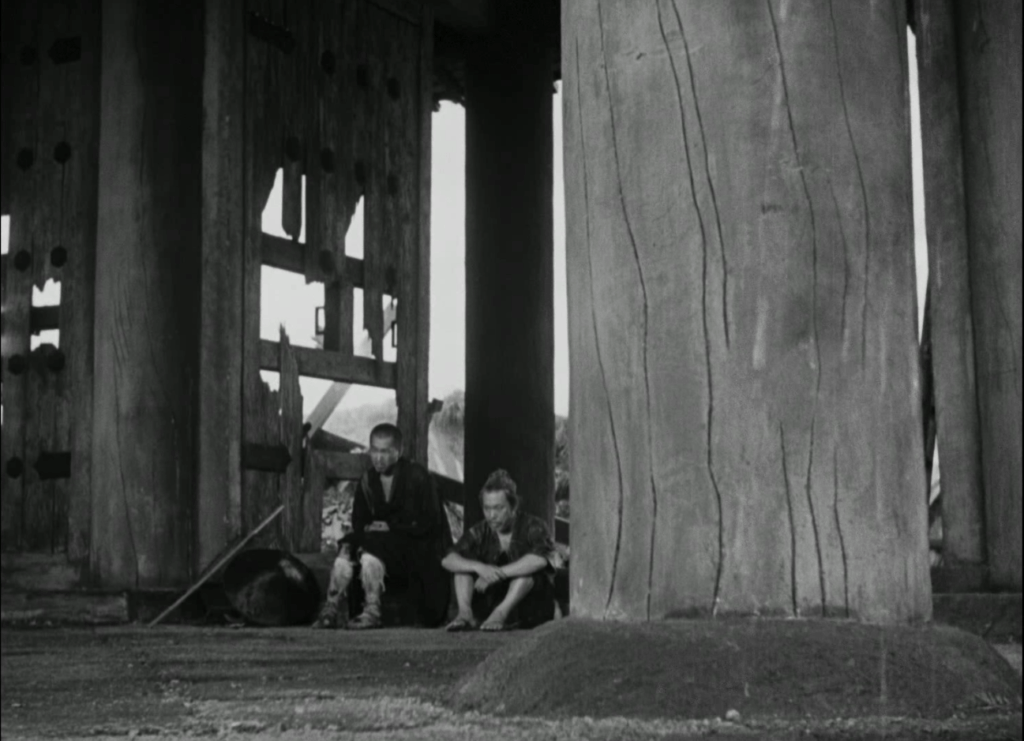

Rashomon (di A.Kurosawa, Giappone, 1950)

Siamo nell’era Heian, a ridosso dell’anno Mille, periodo di disordini e turbolenze in territorio giapponese. Ci sono un monaco, un vagabondo e un taglialegna, sotto il portale del tempio di Rashomon, o per lo meno di quel che ne resta, per ripararsi da una pioggia incessante. Da questa costrizione in uno spazio comune, prende avvio lo sviluppo narrativo, intessuto dalle parole del monaco, soprattutto, del taglialegna e punteggiato dai commenti del vagabondo. In un continuo alternarsi di flashback e ritorno al presente, vengono presentate le diverse versioni dei protagonisti di un fatto di sangue, di cui il monaco e il taglialegna sono stati testimoni, in sede processuale (il monaco) e diretto (il taglialegna). Ma non c’è accordo. Chi dice il vero? Chi mente? Forse non è nemmeno così importante saperlo, se il vero, oltre alla corrispondenza del racconto a quanto avvenuto, é anche l’affermazione di istanze personali, desideri, aspettative, frustrazioni, agite in controcanto alle istanze dell’altro.

I fatti sono fatti, ovvero costruiti e sempre da ricostruire, in un ambiguo gioco di rimandi e rimbalzi, da una prospettiva all’altra, che si rispecchiano dando vita a un’immagine fratta, ambigua, sfumata, sembra suggerire Kurosawa. Qualcuno mente, certamente, ma mentendo dice il vero, su di sé. Tutti insieme appassionatamente sotto il portale di Rashomon e “nel bosco” dove è avvenuto l’omicidio e come recita il titolo del racconto di Ryunusuke Akutagawa, che Kurosawa adatta al grande schermo, ampliandolo in alcune parti e modificandone il finale, nell’esibire la propria verità e il suo accadere simultaneo a quella dell’altro, differente, falso nella sua verità, vero nella sua falsità.

Il film viene premiato con il Leone d’oro al Festival di Venezia, fa conoscere il cinema giapponese al mondo e impone la figura di Kurosawa a livello internazionale.

L’ingorgo (di L. Comencini, Italia, 1978)

Siamo alle porte di Roma, la strada è bloccata. L’Appia, come il portale del tempio di Rashomon: luogo di coabitazione forzata, ciascuno rinchiuso nella propria automobile. “Abbiamo la macchina per camminare e invece siamo fermi”, dice uno dei vari personaggi di questa narrazione corale, tra cui vi sono quelli di attori del calibro di Mastroianni, Sordi e Tognazzi, nessuno dei quali assume il ruolo di protagonista quale perno della narrazione, della variegata umanità messa in scena Comencini. E così il corso ordinario della quotidianità si arresta e si attiva uno stato di emergenza: urge trovare da bere, da mangiare, un telefono, ma anche dall’invadenza e dall’aggressività altrui. Un’emergenza che è però anche un emergere, un venire alla luce di tendenze personali quali aggressività, opportunismi, altruismo (poco), furbizia, arroganza, cinismo prepotenza, follia. Le dinamiche relazionali si fanno intense, incandescenti. Ciascuno è spettatore dell’altro e spettacolo per l’altro; vedendo si è visti dai vetri della propria vettura, divenuta un’improvvisa e improvvisata casa trasparente. Ognuno è in scena e chiamato a rispondere ai gesti e all’appello dell’altro. E le risposte non sono tra le più rassicuranti.

L’ingorgo diviene così un vortice relazionale che fa esplodere le lacerazioni identitarie: un mucchio selvaggio. Un blocco stradale come un grande incidente quindi; all’inizio, non a caso, i titoli di testa scorrono sull’immagine fissa di alcune auto accatastate presso uno sfasciacarrozze, che sarà nel campo accanto al luogo dell’ingorgo stradale. Ma come spesso accade in Comencini, sono i bambini a farsi portatori di uno sguardo altro. Uno dei pochi momenti di respiro e sospensione dal gorgo in cui si sta precipitando, è dato dalla scena in cui Annie Girardot, suona e canta sul ciglio della strada “il treno dei bambini” a dei bambini attenti e desiderosi di aprire uno spazio relazionale meno compresso e compromesso. Ma subito sono richiamati dai rispettivi genitori a tornare nel cuore dell’ingorgo.

Short Cuts ovvero America oggi (di R.Altman, U.S.A., 1993)

Nuova scenario per un’altra narrazione polifonica. Dopo l’antico Giappone e l’Appia ingorgata, eccoci in città, in una grande città, Los Angeles, dove Robert Altman ambienta nove racconti di Raymond Carver, smontandoli e rimontandoli con una certa libertà e con grande maestria. Anche l’ambientazione è diversa, perché Altman ha bisogno di uno spazio, che individua nel vasto ambiente suburbano losangelino, in cui far interagire i vari personaggi interpretati da ventidue attori “protagonisti” e favorire i loro incontri fortuiti. Se infatti i personaggi dei diversi racconti di Carver non dialogano tra loro, Altman li fa incontrare e interagire. Non abbiamo più blocchi, ma una certa libertà di movimento che veicola lo sviluppo narrativo e così i nove bozzetti divengono un grande e lungo (il film dura circa 3 ore) affresco articolato, sfaccettato, una grande struttura polifonica, per quanto frammentata, materiata di dialoghi, parole e soprattutto gesti, che ritmano le relazioni e scandiscono le traiettorie esistenziali di ciascun personaggio. Dice a tal proposito Altman:“ il contenuto dei discorsi non é importante quanto il modo in cui i personaggi sentono e agiscono nelle situazioni, il modo in cui si trasformano”. Tutti insieme appassionatamente quindi, tutti appassionati perché esposti al patire, al sentire insieme, in un alternarsi ritmico di azioni e reazioni, in cui ciascun frammento rimbalza sull’altro e dove il caso gioca un ruolo rilevante.

The Crowd (La folla), K. Vidor, Stati Uniti, 1928, film che dà il titolo alla rassegna

Rashomon, A.Kurosawa, Giappone, 1950

L’ingorgo, L. Comencini, Italia, 1978

Short Cuts (America oggi), R.Altman, Stati Uniti, 1993

The thin red line (La sottile linea rossa), T.Malick, Stati Uniti, 1998

Il quadro complessivo assume tratti poco rassicuranti e tratteggia un ritratto spietato della società americana e dell’essere umano in generale, per quanto il comportamento di quest’ultimo rimanga sempre “ricco di mistero e di ispirazione”, come afferma Altman nel commentare il suo incontro con Carver. (Altman) anche se è forse utile sottolineare come uno degli aspetti più interessanti dell’incontro Altman-Carver consista nella capacità di entrambi di saper coniugare sapientemente una visione pessimistica ad una sottile indagine del “comportamento umano, così ricco di mistero e di ispirazione” (Altman).

Il film è premiato con il Leone d’oro alla mostra di Venezia e tutto il cast riceve – tutti insieme appassionatamente – la Coppa Volpi destinata al miglior attore.

The thin red line, ovvero La sottile linea rossa (di T.Malick, U.S.A., 1998)

Ultimo cambio di prospettiva. Eccoci a Guadalcanal (Isole Salomone, Pacifico del Sud), 1942, teatro di un’azione bellica che vede contrapposte truppe dell’esercito statunitense e giapponese. Coscritti, tranne gli ufficiali di carriera, quindi costretti al contatto con l’altro, al confronto con lui, sia esso al di là o al di qua della linea del fronte. Tutti insieme appassionatamente nel mucchio selvaggio dello scenario bellico, dove Malick orchestra una magistrale narrazione polifonica, ispirandosi al romanzo La sottile linea rossa, di James Jones.

Voci, sguardi, gesti, prospettive individuali coesistono simultaneamente e si alternano, amplificati dalla voce fuori campo che esibisce il monologo interiore dei personaggi oltre che aprire profondi spazi meditativi, peculiare cifra stilistica del regista. Sono pressoché assenti campi lunghi, ovvero vedute ampie, sguardi di sorvolo, in grado di offrire un punto di vista generale, tanto della strategia bellica che dello svolgersi generale dell’azione funzionale all’orientamento dello spettatore. La percezione visiva è limitata e parziale, così lo è ogni visione individuale, perché ciascuno combatte la sua guerra, a partire dalla propria prospettiva, inaggirabile e intrascendibile; nessuno slancio patriottico o valore generale sul cui altare sacrificare la propria dimensione individuale. La guerra è un’assurda carneficina, nella rappresentazione di Malick. E, altresì, lo sguardo complessivo non è la mera somma dei singoli sguardi individuali degli innumerevoli e differenti personaggi che si muovono sulla scena, ma si dà nella continuità delle variazioni delle voci individuali, giustapposte, in accordo, in contrasto. Non vi è una prospettiva generale che riassuma in sé quelle particolari, se non quella dell’umanità, nel suo manifestarsi nelle differenze individuali che la compongono. E così la realtà si fa ambigua, sfumata, sovrabbondante, ritmata dal costante rinvio da una voce all’altra. Senza un ordine gerarchico tra le voci, senza veri e propri protagonisti – al punto che star come George Clooney e John Travolta fanno solo dei camei (brevi apparizioni di personaggi famosi in ruoli molto marginali).

“Cos’è questa guerra stipata nel cuore della natura?” chiede la voce fuori campo all’inizio, parafrasando in forma di domanda l’antico detto del filosofo Eraclito: “Polemos (la guerra) è padre di tutte le cose, di tutte re” (Malick ha una formazione filosofica) perché per Malick la guerra ha un carattere fondativo. Se l’incipit del film potrebbe esser visto come una sorta di giardino dell’Eden e il resto del film una caduta da questa condizione primigenia, rappresentata da una natura vergine e incontaminata – natura mostrata una grande potenza evocativa da Malick – domande come questa, poste non a caso all’inizio, aprono ad uno sguardo più radicale, che, al di là dell’evidente antimilitarismo, porta il conflitto nel cuore della realtà mostrandone l’essenza lacerata e contradditoria, sempre in divenire, che si offre ad un’interrogazione stupita e insistente, come quella della voce fuori campo di Malick.